农产品四大流通模式 利弊分析与前景展望

农产品流通是连接生产者与消费者的重要环节,不仅关系到农民收益和市场稳定,也影响着整个农业产业链的健康发展。当前,我国农产品流通形成了四大主流模式:传统批发市场模式、农产品电商模式、农超对接模式和产地直销模式。这些模式各有特色,也面临着不同的机遇与挑战。

一、传统批发市场模式

传统批发市场模式是我国农产品流通中最基础、覆盖面最广的方式。其特点是通过产地收购、长途运输、城市批发市场层层分销,最终到达零售终端。优点是流转体系成熟,能够大规模集散农产品,满足城市多样化需求;缺点是环节多、成本高、信息不对称,容易导致‘菜贵伤民、菜贱伤农’现象。

二、农产品电商模式

随着互联网技术普及,农产品电商模式迅速崛起。该模式通过电商平台实现线上交易、线下配送,缩短了流通链条。其优势在于信息透明、交易便捷,能够帮助小农户对接大市场;挑战则在于冷链物流、品控标准、售后服务等配套仍需完善,尤其对生鲜类产品的保质要求较高。

三、农超对接模式

农超对接是指农产品直接从生产基地供应给超市或连锁零售企业。这一模式减少了中间环节,有助于稳定供货和价格,并可通过超市的品牌效应提升农产品附加值。但实施中需建立稳定的合作关系和标准化生产体系,对小规模农户的组织化程度要求较高。

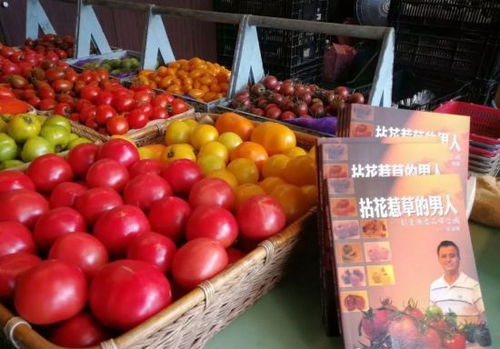

四、产地直销模式

产地直销模式包括农场直供、社区支持农业(CSA)、采摘观光等,强调生产者与消费者的直接联系。该模式能够最大程度保证产品新鲜度,增加农民利润,并满足消费者对溯源和体验的需求。其覆盖范围相对有限,物流与营销成本对个体农户构成一定压力。

前景展望:融合与创新是趋势

从当前发展来看,很难断言某一种模式绝对优于其他。传统批发市场在保障基础流通上仍不可替代;电商模式在数字化浪潮中潜力巨大;农超对接有利于产业链标准化;产地直销则契合消费升级趋势。未来更可能呈现多种模式融合发展:例如‘电商+产地直发’、‘农超对接+数字化管理’等 hybrid 模式。

尤其值得关注的是,以大数据、物联网为代表的智慧农业技术正在重塑流通体系。通过构建从生产到消费的全链条可追溯系统,优化物流路径,降低损耗,各类流通模式的效率都将得到提升。因此,无论是生产者、流通企业还是政策制定者,都应积极拥抱创新,推动建立高效、公平、可持续的农产品流通新生态。

如若转载,请注明出处:http://www.xiaomaimang.com/product/932.html

更新时间:2025-11-21 08:41:48